做好事,說好話,存好心

銅釘、棉線當筆 他自創纖維畫

THE MERIT TIMES

記者江俊亮嘉義報導

34

34觀看次

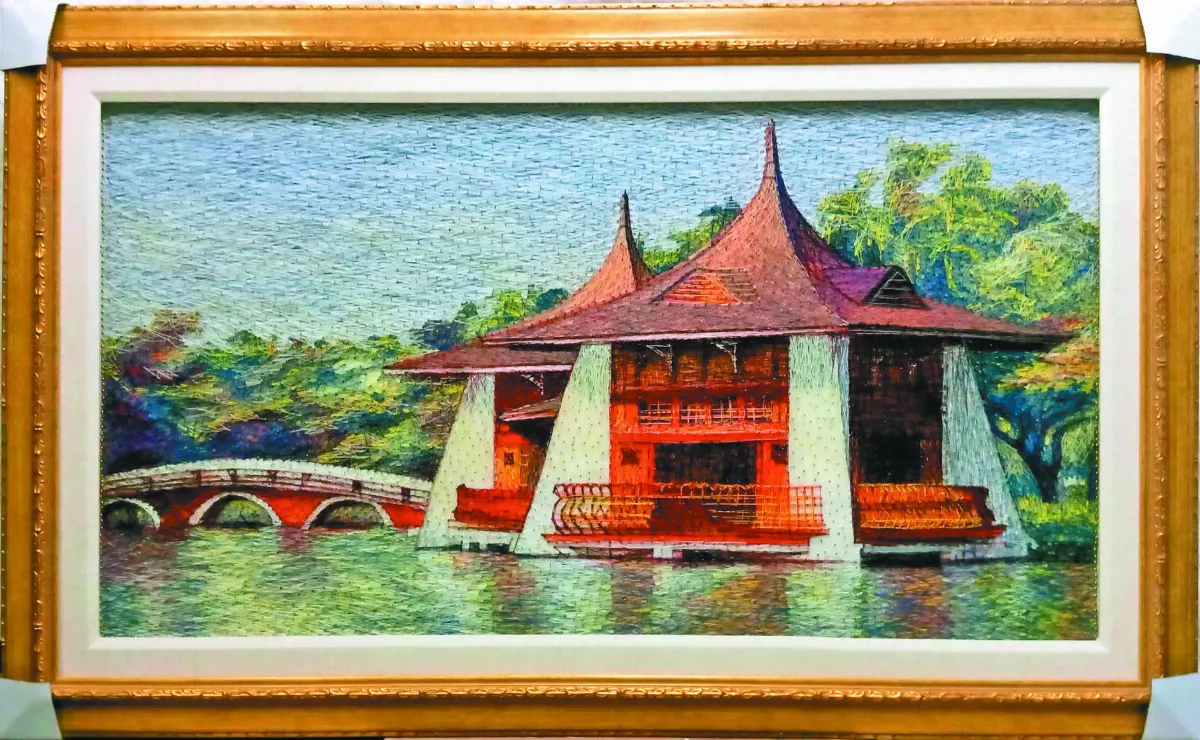

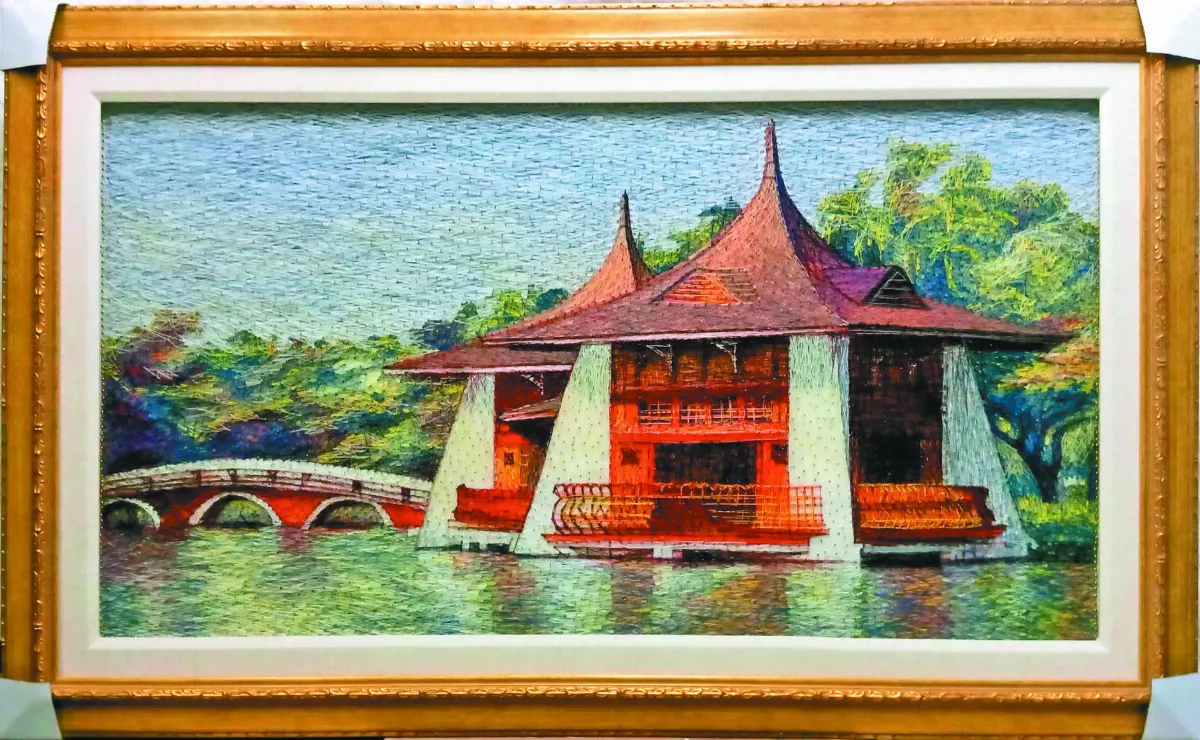

陳正浩自創「纖維畫」,先在木板釘上銅釘,再纏繞棉線創作,圖為〈台中公園〉。圖/陳正浩提供

陳正浩自創「纖維畫」,先在木板釘上銅釘,再纏繞棉線創作,圖為〈台中公園〉。圖/陳正浩提供

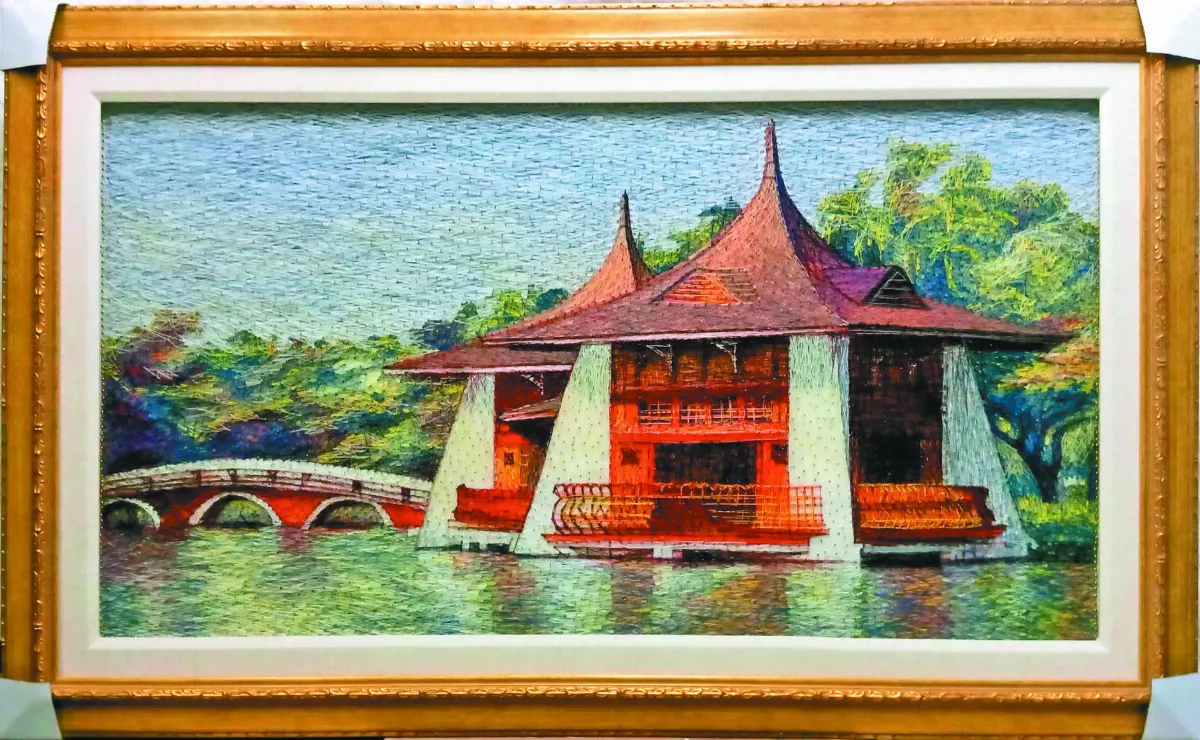

陳正浩自創「纖維畫」,先在木板釘上銅釘,再纏繞棉線創作,圖為〈共情之愛〉。圖/陳正浩提供

【記者江俊亮嘉義報導】退休教師陳正浩自創「纖維畫」,他先在木板上釘上銅釘,再纏繞棉線創作,他僅用紅、黃、藍三原色棉線,就能「纏」出千變萬化的顏色;一幅作品至少要花一個月才能完成,遠觀像油畫,近看猶如「亂針繡」,令人嘆為觀止。陳正浩從小就愛塗鴉,國中開始接觸西洋繪畫,先後畢業於嘉義大學園藝系、佛光山南華大學應用藝術與設計研究所;他素描底子豐厚,曾從事室內設計與景觀設計等工作,也在嘉義高工擔任過美術教師。廢料做出興趣 索性自買媒材三十多年前,陳正浩從事室內設計工作,經常跑工地,他將師傅用剩的廢料帶回家,用廢料創作,起初只是在木板釘銅釘,進行「釘線畫」,因為妻子喜歡刺繡,他也將家裡的棉紗線拿來纏繞銅釘,自創「纖維畫」。由於工地廢料規格不一,不能隨心所欲,陳正浩愈做愈有心得,後來索性自行購買木板、棉紗線;他先將木板漆上白色底漆,再依題材釘上密密麻麻的銅釘,釘完輪廓後,就用棉線纏繞銅釘作畫。陳正浩的作品遠觀像油畫,近觀則是互相交錯的釘線;他分享,所有畫作都是由點、線、面構成,他以銅釘為「點」,纏繞棉紗為「線」,構成立體的畫「面」,猶如素描一般,都是根據想要展現的紋理來「跑線」,創作並不困難。他表示,作品完成後,他從不加玻璃框,好讓參觀者透過光線,從不同角度欣賞光影的變化;不加玻璃框的另一層用意,是因為有人質疑部分線條是用「畫」的,為了證明「所有線條都是用棉紗線『纏』出來的」,因此不加框,讓參觀者可以貼近畫面觀看。棉線相互交織 拆開才是難題有人說陳正浩的作品像「亂針繡」,但「亂針繡」是平面的刺繡手法,他的作品卻是立體的,因此也較「厚工」(耗工夫),一幅作品至少要做三十天,甚至有一幅畫「纏」了兩年才完成。陳正浩指出,用棉線「纏畫」很容易,但是要「拆線」卻很困難;如果感覺作品顏色不對,就要把先前纏好的棉線拆下來,加上他只用三原色創作,靠的是用棉線疏密和顏色交織來表現,往往「牽一髮而動全身」。陳正浩「纖維畫」創作面向多元,涵蓋人物、動物、靜物、風景等,以及各地名勝古蹟、文化遺產,平日所思所感都可入畫,例如最近完成的作品〈如伏雞〉,就是引用《雜阿含經》第二百六十三經的記載。他說,《雜阿含經》第二百六十三經,佛陀以母雞孵蛋為喻:當母雞孵蛋時,沒有預想成果將會如何、有多少顆蛋能成功孵化,牠只是盡守母責,一路堅持、盡心盡力,日夜不斷伏在雞蛋上,專心培育,等到因緣成熟,小雞自會破殼而出。

陳正浩自創「纖維畫」,先在木板釘上銅釘,再纏繞棉線創作,圖為〈共情之愛〉。圖/陳正浩提供

【記者江俊亮嘉義報導】退休教師陳正浩自創「纖維畫」,他先在木板上釘上銅釘,再纏繞棉線創作,他僅用紅、黃、藍三原色棉線,就能「纏」出千變萬化的顏色;一幅作品至少要花一個月才能完成,遠觀像油畫,近看猶如「亂針繡」,令人嘆為觀止。陳正浩從小就愛塗鴉,國中開始接觸西洋繪畫,先後畢業於嘉義大學園藝系、佛光山南華大學應用藝術與設計研究所;他素描底子豐厚,曾從事室內設計與景觀設計等工作,也在嘉義高工擔任過美術教師。廢料做出興趣 索性自買媒材三十多年前,陳正浩從事室內設計工作,經常跑工地,他將師傅用剩的廢料帶回家,用廢料創作,起初只是在木板釘銅釘,進行「釘線畫」,因為妻子喜歡刺繡,他也將家裡的棉紗線拿來纏繞銅釘,自創「纖維畫」。由於工地廢料規格不一,不能隨心所欲,陳正浩愈做愈有心得,後來索性自行購買木板、棉紗線;他先將木板漆上白色底漆,再依題材釘上密密麻麻的銅釘,釘完輪廓後,就用棉線纏繞銅釘作畫。陳正浩的作品遠觀像油畫,近觀則是互相交錯的釘線;他分享,所有畫作都是由點、線、面構成,他以銅釘為「點」,纏繞棉紗為「線」,構成立體的畫「面」,猶如素描一般,都是根據想要展現的紋理來「跑線」,創作並不困難。他表示,作品完成後,他從不加玻璃框,好讓參觀者透過光線,從不同角度欣賞光影的變化;不加玻璃框的另一層用意,是因為有人質疑部分線條是用「畫」的,為了證明「所有線條都是用棉紗線『纏』出來的」,因此不加框,讓參觀者可以貼近畫面觀看。棉線相互交織 拆開才是難題有人說陳正浩的作品像「亂針繡」,但「亂針繡」是平面的刺繡手法,他的作品卻是立體的,因此也較「厚工」(耗工夫),一幅作品至少要做三十天,甚至有一幅畫「纏」了兩年才完成。陳正浩指出,用棉線「纏畫」很容易,但是要「拆線」卻很困難;如果感覺作品顏色不對,就要把先前纏好的棉線拆下來,加上他只用三原色創作,靠的是用棉線疏密和顏色交織來表現,往往「牽一髮而動全身」。陳正浩「纖維畫」創作面向多元,涵蓋人物、動物、靜物、風景等,以及各地名勝古蹟、文化遺產,平日所思所感都可入畫,例如最近完成的作品〈如伏雞〉,就是引用《雜阿含經》第二百六十三經的記載。他說,《雜阿含經》第二百六十三經,佛陀以母雞孵蛋為喻:當母雞孵蛋時,沒有預想成果將會如何、有多少顆蛋能成功孵化,牠只是盡守母責,一路堅持、盡心盡力,日夜不斷伏在雞蛋上,專心培育,等到因緣成熟,小雞自會破殼而出。

加人間福報LINE好友