《人間福報》是一份多元化的報紙,強調內容溫馨、健康、益智、環保,不八卦、不加料、不阿諛,希冀藉由優質的內涵,體貼大眾身心靈的需要,是一份承擔社會責任的報紙。

張聖潔 放下對短影片的偏見

文/記者馮維健

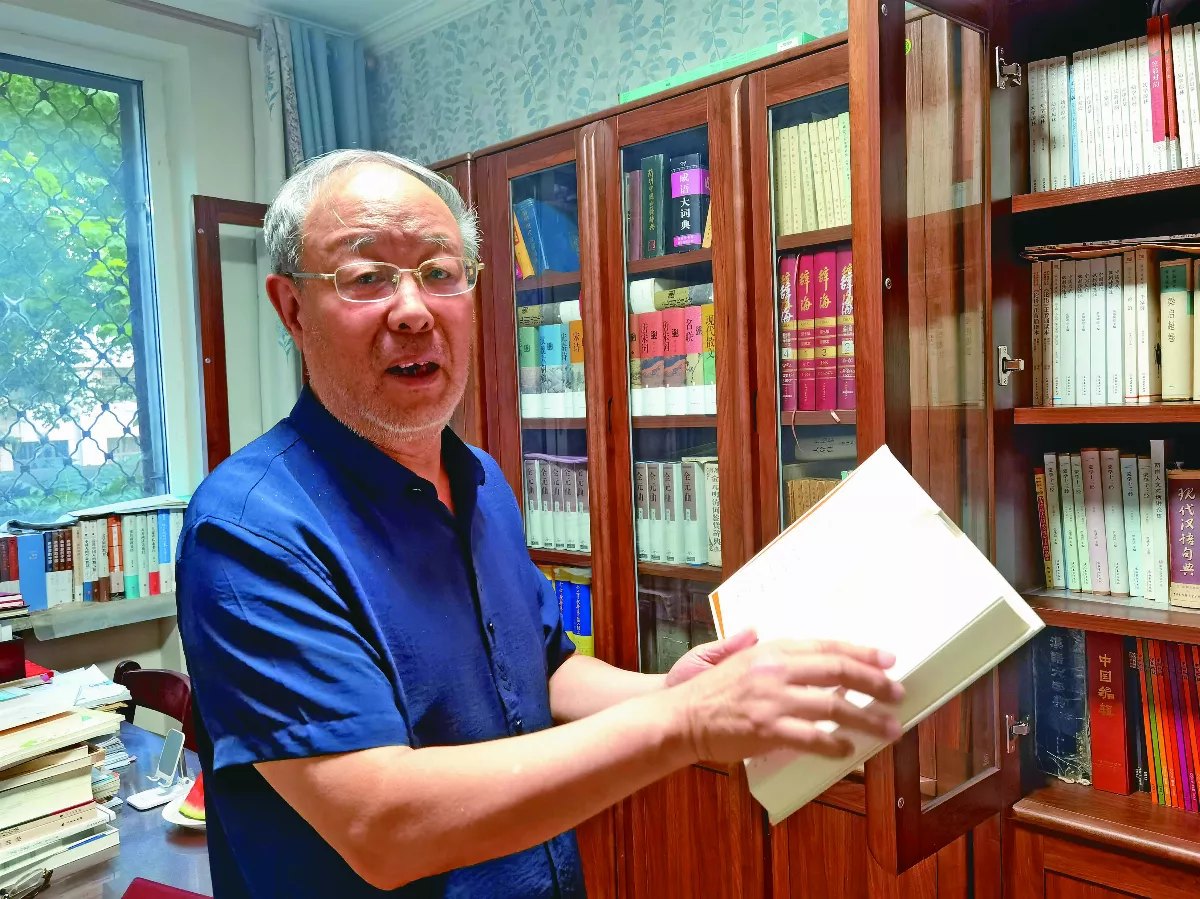

「岳父為什麼被稱作『泰山』或者『丈人』?」「『冒』字的上半部分寫成『日』或者『曰』,對嗎?」……去年以來,一位頭髮花白、精神矍鑠的老人在短影片平台上火了。他旁徵博引國學經典、名句名篇,講解著一個個易錯字詞,吸引了眾多網友的關注。

他名叫張聖潔,退休前是河北省社會科學院語言文學研究所的所長,幾十年來,一直從事古籍整理和學術研究等工作。

改變看法選擇接受

年輕時,張聖潔做過六年老師,但如今要面對鏡頭,拍短影片進行國學科普,剛開始他心裡也打鼓。

「做了一輩子教學和學術研究,一開始我對短視頻平台有一定偏見。」張聖潔坦言,「那時候,我覺得短視頻平台上的內容零敲碎打,不成體系,跟寫論文、出專著相比,算不得真學問。」後來一次偶然的經歷,改變了他的認識。

二○二一年,一次在北京和出版界朋友餐前閒聊,張聖潔看著面前幾位年輕人,拋出了問題:「子在川上曰,後半句是什麼?」結果在場的人中,好幾個讀錯了字音。等到張聖潔講解這句話的出處、字音和字義時,有人覺得有意思,就拍成了短影片發到抖音平台,沒想到效果很好。

隨著身邊鼓勵張聖潔用短影片科普國學的聲音增多,尤其是看到其他學者發布的科普影片,雖然短小精悍,但傳播很廣,張聖潔也萌生了試一試的想法。

隨後,幾位出版界的朋友帶著攝像器材到張聖潔家中,錄製了一些影片素材,剪輯後再發到抖音平台上。沒想到,第一條就收穫了三萬二千個讚,約八千名網友在這條影片下方留言。

「一場專門的學術講座,也就一、二百人聽。一條一分鐘的短視頻,竟然有這麼多觀看人次。」這讓張聖潔倍感振奮。

經過一年多的努力,他的抖音賬號發布了近一百二十條國學科普影片,吸引了五萬六千名粉絲持續關注著他的更新。

虛心接受網友指正

為了更準確地傳播國學知識,張聖潔對待短影片製作愈來愈嚴苛。有時為了講透一個知識點,要查幾個小時資料。做過兩次腰椎間盤手術的他,腰部置入兩塊鈦合金板和六根釘子,最忌久坐。「但有時讀起書來,也就忘了疼。」

「有一次,我在講解一個典故時,把人名『子路』說成了『子貢』,有網友留言,指出了我的錯誤。」張聖潔說,這讓他很欣喜,馬上發訊息置頂更正,向大家表達歉意,並向提出意見的網友表示感謝。

- 支持福報,做別人生命中的貴人 -

前往支持