【星雲大師全集5金剛經講話】金剛經講話第二 菩提性空得果無住分第二十二 2 泯諸妄相 萬法我心 只在一念

字級

講話

二、圓滿覺悟,一無所得

須菩提向佛陀呈明解悟的心意言:佛得菩提乃是真實無所得。佛陀印可尊者之悟境,回答:「如是!如是!我於阿耨多羅三藐三菩提,乃至無有少法可得,是名阿耨多羅三藐菩提。」此段「我於……乃至……是名……」仍是三句式,只是將「即非」換成「乃至無有」,還是不離俗諦、真諦、中道第一義諦之理。

無上正等正覺,乃佛自證之理,設有一法可加,則不得謂之無上;有一法可減,則不得謂之正等;若有加減,則不得謂之正覺。因為真如菩提無增減,更無欠無餘。所以佛陀言「無有少法可得」,纖毫法相,內外無住,才是名阿耨多羅三藐三菩提。

《大乘起信論》:「真如用者,所謂諸佛如來,本在因地發大慈悲,修諸波羅蜜,攝化眾生;立大誓願,盡欲度脫,等眾生界,亦不限劫數,盡於未來。以取一切眾生如己身故,而亦不取眾生相。此以何義?謂如實知一切眾生及與己身,真如平等無別異故。以有如是大方便智,除滅無明,見本法身,自然而有不思議業種種之用,即與真如等遍一切處,又亦無有用相可得。何以故?謂諸佛如來唯是法身智相之身,第一義諦無有世諦境界,離於施作,但隨眾生見聞得益,故說為用。」

真如無有世俗境界,離於相見,別無施作,但隨眾生見聞得益,是真如用者。諸佛真實明白一切眾生及與己身真如平等,不過以方便智,除滅眾生無明,令其見本法身,有不可思議妙用。

學佛者,要真實相信《金剛經》所言,無有少法可得,尊重己靈與諸佛無別,發慈悲,以般若為眼,立大誓願,滅度無量無數無邊眾生,不見有一眾生為我所度,成就水月道場,圓滿夢中佛果。

《坐禪三昧經》:

今日營此業,明日造彼事,

樂著不觀苦,不覺死賊至。

匆匆為己務,他事亦不閑,

死賊不待時,至則無脫緣。

如鹿渴赴泉,已飲方向水,

獵師無慈惠,不聽飲竟殺。

病人亦如是,勤修諸事務,

死至不待時,誰當為汝護?

人心期富貴,五欲情未滿,

諸大國王輩,無得免此患。

仙人持咒箭,亦不免死生,

無常大象蹈,蟻蛭與地同。

且置一切人,諸佛正真覺,

越度生死流,亦復不常在。

以是故當知,汝所可愛樂,

悉應早捨離,一心求涅槃。

後捨身死時,誰當證知我?

復得遇法寶,及以不遇者。

久久佛日出,破大無明暝,

以放諸光明,示人道非道。

我從何所來?從何處而生?

何處得解脫?此疑誰當明?

佛聖一切智,久遠乃出世,

一心莫放逸,能破汝疑結。

彼不樂實利,好著弊惡心;

汝為眾生長,當求實法相。

誰能知死時,所趣從何道?

譬如風中燈,不知滅時節。

至道法不難,大聖指事說,

說智及智處,此二不假外。

汝若不放逸,一心常行道,

不久得涅槃,第一常樂處。

《金剛經》說空,一般人恐怕難信,好像什麼都空了,什麼也就沒有了,其實空無的世界最富有,像虛空一樣,因為其空闊浩瀚,才能擁有山河大地,森羅萬象。人的心一旦掃盡諸見諸相,即能正觀世間危脆幻象,覓及一個遍一切處,疾厄不侵,水火不壞,超然三界外的金剛身。

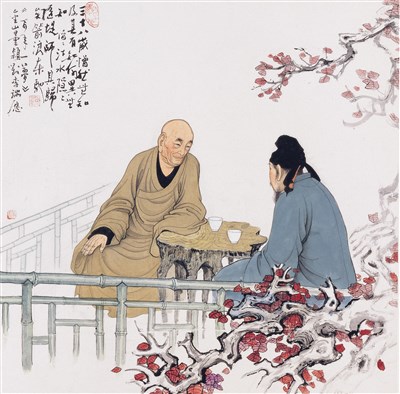

俞道婆是金陵人,賣油炸食物為生。她常跟眾人一起去參謁瑯琊禪師,瑯琊用臨濟的無位真人典故探問眾人,大家都回答不出。

一天,俞道婆正在賣東西時,聽到街上有個乞丐唱道:「不因柳毅傳書信,如何才能到洞庭?」

俞道婆聽了以後大悟,忘情地拋去手裡的盤子。她丈夫看到這情形,怒罵:「妳瘋啦!」

俞道婆說:「這不是像你這種人的境界能夠理解。」

俞道婆立即去找瑯琊,瑯琊一看到她,明白她道眼已開。於是再探問她:「哪個是無位真人?」

俞道婆應聲答道:「有一無位人,六臂三頭努力瞋,一擘華山分兩路,萬年流水不知春。」

俞道婆由此在禪林中名聲噪起。

每逢有僧經過俞道婆的小店,她都說:「兒!兒!」僧人只要一點遲疑,她立即把他推出門外。

俞道婆最喜歡吟誦馬祖說過的幾句話:「日面月面,虛空閃電。雖然截斷天下衲僧舌頭,分明只道得一半。」

日面佛月面佛,如虛空閃電,了不可得!何須柳毅傳書信,洞庭春水早滿潮。《佛說仁王般若波羅蜜經》云:

無相第一義,無自無他作;

因緣本自有,無自無他作。

法性本無性,第一義空如;

諸有本有法,三假集假有。

無無諦實無,寂滅第一空,

諸法因緣有,有無義如是。

有無本自二,譬若牛二角,

照解見無二,二諦常不即。

解心見不二,求二不可得;

非謂二諦一,非二何可得。

於解常自一,於諦常自二,

通達此無二,真入第一義。

世諦幻化起,譬如虛空華,

如影三手無,因緣故誑有。

幻化見幻化,眾生名幻諦,

幻師見幻法,諦實則皆無,

名為諸佛觀,菩薩觀亦然。

萬物皆依緣假合存在,無有真實,凡有名相皆假,身心感受皆假,諸法權巧設立,幻化亦假,所以《金剛經》才反覆剖析無自無他,無相無法,引導吾人入中道第一義諦。

世奇首座是成都人。他四處雲遊參訪,後來到龍門佛眼的門下為徒。

一天,世奇閑坐無事,不覺瞌睡起來。忽然間,響起一片蛙鳴,世奇被驚醒,誤以為是寺中的打板聲,於是急急忙忙奔向齋堂。到了齋堂,才知自己錯把蛙鳴當成了板聲。

世奇到方丈室去參謁佛眼,佛眼剛要對他指示,世奇揮手止住道:「師父不必說,讓弟子自己去看。」他呈上一偈:

夢中聞板聲,覺後蛤蟆啼。

蛤蟆與板聲,山嶽一時齊。

世奇得悟之後,更加用功修習。佛眼十分器重他,要提拔他,但世奇堅辭不肯,表示自己願意服弟子之勞,不為人師。佛眼對他的謙卑很讚賞,曾用一首偈讚美他:

有道只因頻退步,謙和原自慣回光。

不知已在青雲上,猶更將身入眾藏。

世奇到了晚年時,在眾人請求下,才領眾修行。最後一次講法時,他說了一偈:

諸法空故我心空,我心空故諸法同,

諸法我心無別樣,只在而今一念中。

他問眾僧:「你們說是哪一念?」眾僧都回答不出,世奇喝一聲,即逝去。

世奇首座聞蛙鳴得悟,蛤蟆、板聲無別樣,都是假合不真,泯絕諸法妄相,一念我法散盡,萬法我心,只在一念。吾人於熱惱濁惡的緣境,如盲人摸象,焉知實相全體?一念不生我相,心空及第,喧默動止,來去作滅,我心諸法只同一樣。學佛修行,把握一念清明即一念佛,一日安定無亂即日面佛,從一念持續到晝夜六時,念念如清珠投水,這一日的修行,即圓滿一日的淨土。我提出「一日的修行」,讓大家也能領會一點心意澄清、涅槃寂樂的法味。

(一)少看少聽,眼目明。

(二)少言少論,耳根淨。

(三)少思少慮,心境閑。

(四)少執少求,甘露門。

我們要深解《金剛經》的般若微妙,先從減少欲望起步,由「止」到「觀」,再入實相空無的法界,不昧聖凡因果,不落野狐活計。佛陀肯定一切眾生皆有如來藏,佛性寶,如惠能大師言:

「身喻世界,人我喻山,煩惱喻鑛,佛性喻金,智慧喻工匠,精進猛勇喻鏨鑿。身世界中有人我山,人我山中有煩惱鑛,煩惱鑛中有佛性寶,佛性寶中有智慧工匠。用智慧工匠,鑿破人我山,見煩惱鑛,以覺悟火烹鍊,見自金剛佛性。」

我們要見自金剛佛性,要借般若工匠,鑿破人我山,悟解人人有個佛性寶,發勇猛精勤心,持續地鏨鑿,才能令金剛寶出頭放光。

禪和子至少要虛心隨師學習十年,得個入手處,才有資格遊方參學。

一天,天王禪師參訪南隱禪師。天王已隨侍老師十年,並領眾修行,上堂說法。碰巧此時陰雨連綿,天王穿著木屐放下雨傘,入室向南隱禪師問訊頂禮畢,正要開口問法,南隱問道:「我想你已把木屐留在門廊邊了,只是想問,你的雨傘究竟是放在木屐的右邊,還是左邊?」

天王汗顏慚愧,一時無言以對。他知道自己尚未達到念念皆禪的境界。於是他拜南隱為師,在他的身邊隨侍奉承,經過六年的歲月,才把握到念念分明,得到禪心的要旨。

我們的心念追逐根塵妄境,白天黑夜掉舉無明,談開悟見性,就像離世求兔角,緣木求水魚一樣。天王禪師為了不知道雨傘究竟放在木屐的左邊或右邊,甘心承事南隱,六年苦行,最後領會悟道不是在過十萬億佛土處,而是活在現前,念念清楚。

禪門中,搬柴運水,穿衣吃飯,語默動止,乃至橫眉豎目,平常日用事,皆是悟道的機緣。《金剛經》也是從「爾時,世尊食時,著衣持鉢,入舍衛大城乞食,於其城中,次第乞已,還至本處,飯食訖,收衣鉢,洗足已,敷座而坐」這般身邊事,開啟般若無上妙法,展現六度波羅蜜光明朗朗的本地風光。

此分雖言佛陀「無有少法可得」,實乃佛已清淨無垢,伏諸妄想分別。吾等凡夫,未臻無為法境地,不可撥無因果,自斷慧命之根,應以般若為眼,明識正法,依法入徑,口誦心行,通達成佛大道。

在《大方廣寶篋經》中,為我們驗證何謂佛法:

「甘露法者,是名佛法;安隱法者,是佛法;無戲論法,是名佛法;無過惡法,是名佛法;無結使法,是名佛法;出要之法,是名佛法;無怖畏法,是名佛法;無分別法,是名佛法;不執自他法,是名佛法;無譏呵法,是名佛法;作舍、作依歸、作洲渚、作守護法,是名佛法;調伏寂法,是名佛法;自淨無垢,照明之法,是名佛法;正向正趣法,是名佛法;無諸妄想善調伏法,是名佛法;善教善導隨宜之法,是名佛法;自說說他法,是名佛法;如法調伏諸外道法,是名佛法;降諸魔法,是名佛法;斷生死流法,是名佛法。

「正念之法是名佛法,住念處故;正斷法是名佛法,斷諸惡故;神足法是名佛法,觀身心輕故;諸根法是名佛法,信為首故;諸力法是名佛法,無能降伏故;諸覺法是名佛法,次第覺故;正道法是名佛法,正流入故;三昧法是名佛法,究竟寂靜故;智慧法是名佛法,貫穿諸聖解脫法故;真諦法是名佛法,無忿恚故;諸辯法是名佛法,法辭及義樂說無滯故;明了無常苦無我法是名佛法,呵毀一切諸有為故;空法是名佛法,降伏一切諸外道故;寂靜法是名佛法,趣涅槃故;波羅蜜法是名佛法,至彼岸故;方便法是名佛法,善攝取故;慈法是名佛法,無過智故;悲法是名佛法,無逼故;喜法是名佛法,滅不喜故;捨法是名佛法,所作辦故;禪法是名佛法,滅憍慢故;不斷三寶法是名佛法,發菩提心故;一切安樂無苦惱法是名佛法,不來諸有故。」

以法為洲、為渚、為護、為舍,息去戲論,滅自他假相,明了苦、空、無常、無我的實諦,以此勘破浮生事,照明寂靜安穩自心。

習題

1.須菩提為什麼肯定佛陀於阿耨多羅三菩提為無所得?

2.習行般若波羅蜜,有何功德?

3.「無有少法可得」,此句有何含意?

4.什麼是一日的修行?