星雲大師 對中國佛教的卓越貢獻

字級

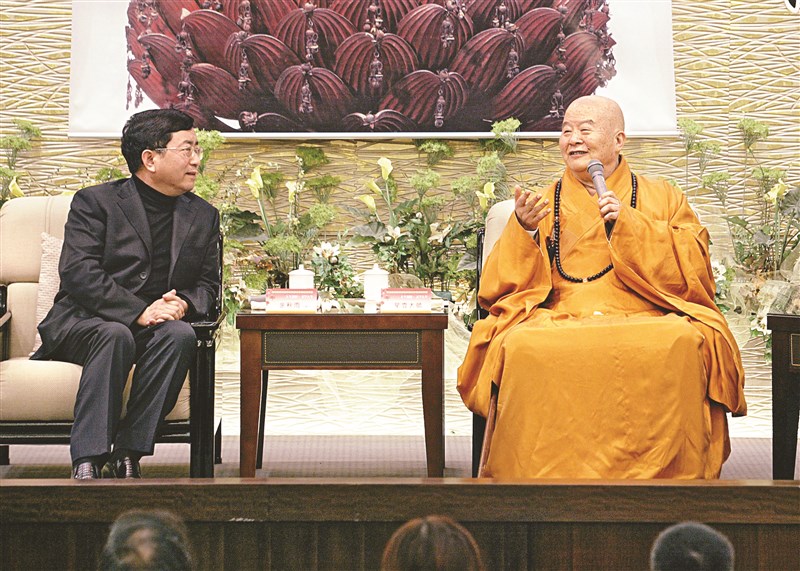

初識星雲長老,是在2001年10月的紐約。當時長老告訴我,他在爭取迎請佛指舍利到台灣供奉。

其實,早在1994年長老就已說了「兩岸未通佛先通」,希望迎請佛指舍利赴台。但我當時並不了解這些事情的複雜性,只是真切地感受到長老對兩岸的濃濃情意。從此以後,我很多次拜見長老、參加佛光山的活動,每次都能體會到長老對大陸、對大陸學者的情誼。

在這樣的交往中,我有幸能體會長老樸素的理念和偉大的人生。長老把佛教理解成文化、教育,在全世界辦了多所佛學院和大學,讓更多的普通家庭子女和佛門弟子有機會上學。

長老有「舉重若輕」的佛法智慧,一言一行曾化解無數人苦惱人生的千難萬難,能把深刻的佛理變為雋永的故事、清新的詞句。慈悲、平等,成就了長老。雲水三千,不遺餘力,長老成了這個時代的「行佛」。

莊嚴國土、利樂有情,星雲長老全都做到了。中國佛教在星雲長老那裡,有了全新的時代風貌,在五大洲有了菩提種子。一生一世,能對佛教做出如此巨大的貢獻,放眼佛教史,這樣的人物廖若晨星。

星雲長老,是當今佛教界當之無愧的高僧大德,是中國佛教界的榮耀。他所創建的佛光山事業,把中國佛教帶到了世界各地,把中華文化饋贈給世界人民。長老的佛法,是傳統與現代的結合,是佛法智慧與現實生活的結合,是禪宗在當代社會的新發展。我把長老對當代中國佛教的貢獻,概括如下:

一、長老的貢獻,其核心是倡導「人間佛教」,展現人間佛教的時代內涵

「人間佛教」是太虛長老最先提出的佛教改革口號,是要表明佛教「並非教人離開人類去做神做鬼,或者出家到寺院山林裡去做和尚的佛教,乃是以佛教的道理來改良社會,使人類進步,把世界改善的佛教。」這位法師心目中的佛教,最初被他稱為「人生佛教」,希望是能服務於現實人生的佛教。在他看來,佛教本該「契真理」、「協時機」,「適應現代之現實」。

然而,從印度來到中國的佛教,受制於儒、道兩家的思想而有變易,最終使中國佛教成了一種變態的家族制,成了替老百姓超度亡靈的風俗、迷信。在清末民初大變革的時局裡,太虛長老期待著中國佛教經歷一場革命。

早在1913年,年僅二十三歲的太虛,喊出了佛教界要進行「三大革命」的口號:「教理、教制、教產」革命。不過,他的理念太過超前,並不能被時人接受,乃至於到最後仍在慨嘆自己「失敗」的原因。

青年星雲

斗轉星移。太虛長老當年播下的思想種子,到今天已落地生根,甚至可以說是枝葉繁茂。在印順、趙樸初、星雲等諸位大德的努力下,「人間佛教」的理念已深入人心。而在星雲長老的率領下,佛光山的實踐讓人看到了人間佛教的表現樣式,讓人意識到這種佛教是「佛說的、人要的」。

縱觀長老的弘法生涯,「人間佛教」是他的生命主軸,他是人間佛教的身體力行者,要把佛教落實於人間。2012年,老人家還在佛光山成立「人間佛教研究院」,努力總結、推廣他的人間佛教理念。

在他看來,「真正需要的是落實人間佛教的行者,人間佛教不能只是喊喊口號而已,也不只是引用一、二句經論就算。」要讓傳統佛教開創一番新局面,就要達到「生活佛法化、佛法生活化」的目標,佛教必須「走向城市、深入社會、關懷群眾、超越國界、弘化全球」。

為此,老人家提出了佛教「十化」的實踐方向,即:國際化、社會化、藝文化、本土化、現代化、人間化、生活化、事業化、制度化、未來化,希望緣此能以佛法來淨化人間,完成佛光淨土的建設。他認為,唯有如此,佛教才能深入家庭、社會、人心,才能與生活結合在一起,成為人生需要的佛教,佛教才會有前途。

高雄佛光山

佛教的修行,主要是為「了脫生死」。生死,原本是一體兩面。但在中國的民間,對佛教的期待,主要是想借助佛菩薩、法師的力量消災祈福,超度亡魂。人間佛教的關鍵,則要引導信眾去理解佛法,要讓他們自己以佛法智慧回到現實生活,轉化煩惱,發心奉獻。也就是說,人間佛教要把佛法還原為一種生活的智慧,而不僅僅是一分神祕的功德。

星雲長老以種種方法,把佛法落實到信徒的日常生活裡。上面提到的「十化」,最重要的內容,在我看來是佛教的「人間化」、「生活化」。長老對現實社會的變化與發展,具有敏銳的觀察與深刻的領悟。在他那裡,佛法從來就是活潑可愛的,富有幽默感,是對現實生活的會心微笑。這讓人情不自禁地想起唐代馬祖道一禪師的名言:「平常心是道。」

以前,我們是死到臨頭或死了以後才會想起佛教,但是現在,很多人甚至舉辦「佛化婚禮」,長老的人間佛教讓大家在舉手投足之間就能分享佛法。長老要求自己的信徒堅持四個目標:給人信心、給人歡喜、給人方便、給人希望。而在他們用餐之前,都會唱誦〈佛光四句偈〉:「慈悲喜捨遍法界,惜福結緣利人天,禪淨戒行平等忍,慚愧感恩大願心。」

佛光山佛陀紀念館

星雲長老經常會講「佛陀不是神,是人」,強調以人為本的思想,他的人間佛教所展現的是一種回歸人間、回歸生活的人文精神。

這種人間佛教的人文精神,在我看來,可以有五個方面的具體表現:重視文教、創立制度、開拓事業、宗教對話、關懷生命。

二、星雲大師人間佛教五個亮點

在人間佛教這些理念的實踐過程中,星雲長老都有許多具體的舉措,我在前面已有所說明。以下擬就中國大陸佛教界當前的實際情況,概括星雲長老人間佛教的五個亮點:成立宗務委員會、組織國際佛光會、創辦佛教大學、重視現代傳媒、建立國際道場。

成立宗務委員會

星雲長老對當代佛教制度的設計極具創意,對內成立「宗委會」,對外成立「佛光會」,前者固本,後者弘化。

早在1964年11月,高雄壽山寺落成之際,星雲長老就確立「民主選舉住持、制度管理寺院」的大方針。後來,他建立了宗務委員會,民主選舉宗長和傳法代表。這被認為是星雲長老在中國佛教制度史上的一項「歷史性創舉」。

從1985年9月開始,佛光山住持、佛光山宗長已有多次交接,形成了完善的管理機制,努力保證佛光山各項制度的延續。相對而言,大陸地區的寺院住持任免,實際上還需要有一些現代化的制度設計。

組織國際佛光會

佛光山在組織在家信眾方面,可以說經驗豐富,有效地發揮了佛教徒對社會發展與穩定的積極作用。尤其是「國際佛光會」的創辦,意義非凡。當前國內各主要寺院都有自己的義工團隊,如何管理與組織這些義工,包括義工的工作範圍,現在應當做出一些研究:既要符合大陸的宗教事務管理條例,也要適應時代的新發展、社會的新變化,去創造性地為信眾乃至為寺院周邊的社區服務,有條件的寺院可以從事更大範圍的社會慈善活動。佛光山在這方面的主要經驗,是重視對信眾的教育及其相互教育。

創辦佛教大學

創辦佛教大學,現在是很多大陸佛教界人士的夢想。佛光山在這方面已有很多實際的經驗,現在應當認真研究總結。在現階段,大陸地區的佛教辦學,重點還應該在佛學院的自身建設。

目前條件較好的佛學院,已有能力開設僧團面向未來的新專業(譬如生命教育、臨終關懷、養老護理),但需要穩定的經費支持,師資結構與學員結構都要有新思路。現有的課程設置過於老化,單純以僧人為學員,今後將會愈來愈難。社區大學、普通高校的部分功能,可以納入到佛學院中,努力實現國民教育與宗教教育的雙贏格局。

重視現代傳媒

重視現代傳媒,這是所有與佛光山交往的學者們共同的感受,從雜誌、報紙、出版社到電視台、互聯網,一應俱全。新技術的運用,對傳統佛教的傳播影響極大。如果傳統宗教不加以利用,那麼各種新興宗教就會在社會上暢通無阻。

建立國際道場

大陸佛教正在努力走出國門,佛光山有「法水長流五大洲」的經驗,是國際宗教界最重要的現代教團之一,遍布全世界200多所道場,其對大陸的借鑒意義不言而喻。

從我對大陸佛教界的觀察來看,現代傳媒與國際道場的發展,主要瓶頸是人才。我們一方面期待佛學院教學質量的提升,大膽使用在家眾教師,另一方面,大陸寺院要有足夠的魄力願意把自己的優秀僧人送到高校裡學習。

我相信,如果能對星雲長老的人間佛教模式做出細緻的深入研究,會給大陸佛教未來的發展提供愈來愈多可資借鑒的寶貴經驗。長老畢生的努力和成就,是中國佛教永遠的財富,值得兩岸佛弟子永遠珍惜、共同傳承。