一封信的結緣

字級

2009年,我風塵僕僕從台北來到這個被鳳梨田與甘蔗園包圍的學校,這所位處偏鄉、以百萬人興學,免學雜費為志業的教育機構,隸屬佛光山教育事業體。當年的初春,只有兩棟樓且許多建設才著手進行,塵土飛揚下,學生不到百人,卻有不少具聲望的知名教授,如文學家馬森、社會學家齊力以及人類學家謝劍等,受邀南下駐點講學,小小的書院,載滿星雲大師與大眾的理想與期望,駛往教育志業的路上。那時的我不懂佛法,只是剛進入教育界的新血,也搭上這教育志業的班車,一起跟著大師與學校的願景往前走。

二十四個年頭,回想起來不少點滴,憶及當時才受聘不到一個學年,便親眼近距離拜見星雲大師,當時偶爾會看到大師穿梭在校園。記得有一次大師專程到傳播系跟老師們碰面,但因當時我有既定的國外行程而無法赴約,所以第一次沒見到大師。其實心情十分忐忑不安,心想大師會見系上老師,應該是想了解一下系上的運作,或交流些教育的想法與意見,於是為了不讓那次的缺席有遺憾,我特別親手寫了封信託當時的同事親手交給大師,洋洋灑灑表達歉意,也大談媒體與教育事業組織的相互交流與共生意見,這是第一次與大師擦身錯過的機會。

之後在繁忙適應學術圈的過程中,也沒再提起這段往事,只是沒想到跟大師的緣分,看起來這麼淺,但卻似乎很長。在學校將近四分之一個世紀,有幸每年共識營還有機會看到他老人家,坐在大廳的角落,隔著似遠卻近的距離,聽他跟我們每位老師開示的濃濃鄉音,一字一句,似懂非懂,無法記得全部,但總聽到不少人生小故事大道理,每一個小故事,都是從他十二歲進入佛門撿起寺廟的落葉開始。

德高望重的大師,一生飄零,走過大江南北,每個小故事,都有畫面,讓我們看見他那一路走來的慈悲與寬厚。每年故事不同,但每次快結束前,總會聽到大師說,他小時候沒書讀,一生最尊重老師,學校一切拜託老師了。那懇切的鄉音,常令我十分感動,謙遜的語調與神情,總讓我想到他當時篳路藍縷,在只有兩棟樓還塵土飛揚的校園,穿梭的身影。

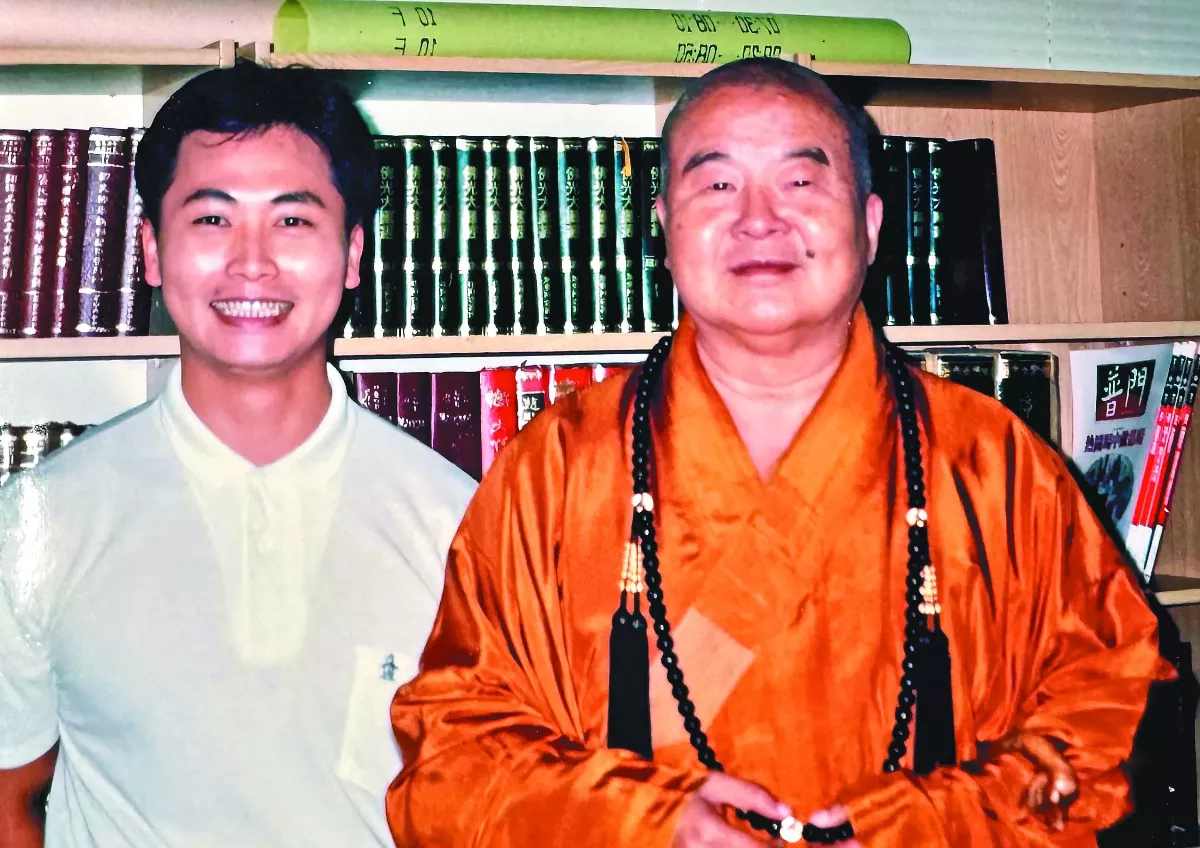

後來大概又過了兩、三年,居然接到通知,創辦人星雲大師要到學校接見系上老師,那一次我沒缺席,恭敬地在學海堂S323傳播系辦公室迎接大師,這一次可以好好近距離的和大師見面,內心十分歡喜。沒想到大師一進系辦公室,就問:「哪一位老師寫過信給我?」我當時內心小鹿亂撞,以為他要好好教訓一個新人,連大師接見都敢缺席,沒想到在角落的我應聲舉手,大師當著所有人的面大大誇讚我,謝謝我在信中提到的事業體共同相互交流成一體的意見,完全沒有責備,只是親切走到我身邊,要我好好努力。

那一天,那一幕,那個當下,那分鼓勵,很令人感動,直到今天,想起那一瞬間的相見,竟是這麼深刻,只是沒想到這竟是最後一次近距離地與大師接觸。

雖然之後沒擔任行政職,無法在近距離見到大師,但素昧平生,相逢自是有緣,無論是遠遠的望,還是近距離的見,總是個「緣」。

曾親手寫過一封信給大師,沒想到大師還特別用心記得,喊得出我的名字,第一次在這個學校受到尊重,是大師給的。滄海一粟,一丁點的事,他都能真誠對待,溫暖的細節,比起大師,自己有太多需要反省與慚愧。從原本二棟樓的塵土飛揚到現在森林大學的多棟樓,在案牘勞形中,每抬頭一見研究室書架上,大師所贈與的《貧僧有話要說》這本書,總覺這不只是一本書,還有大師矢志教育事業的偉大精神,像一盞明燈,照亮我遠方的路,給我力量,給我鼓勵。