做好事,說好話,存好心

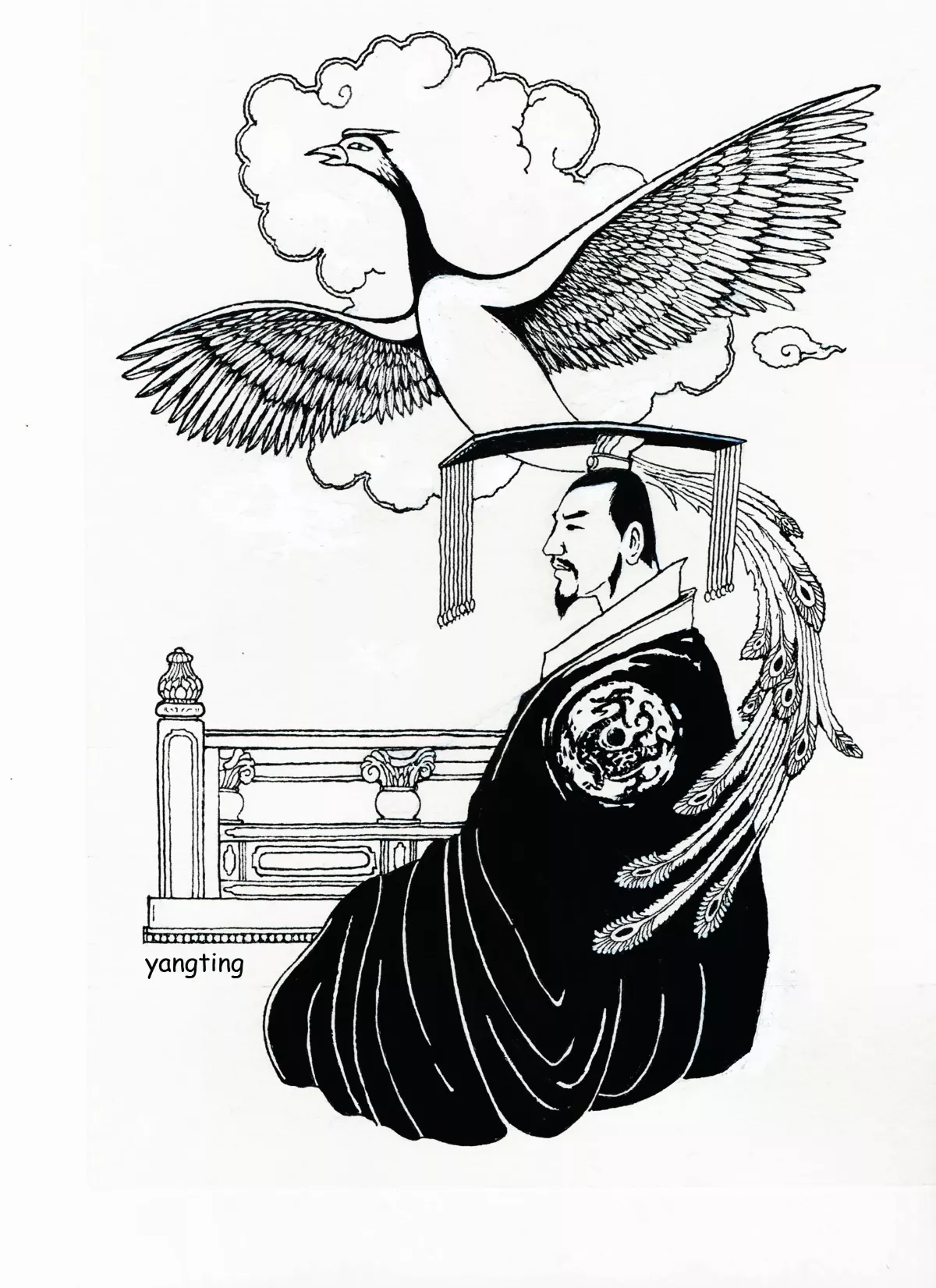

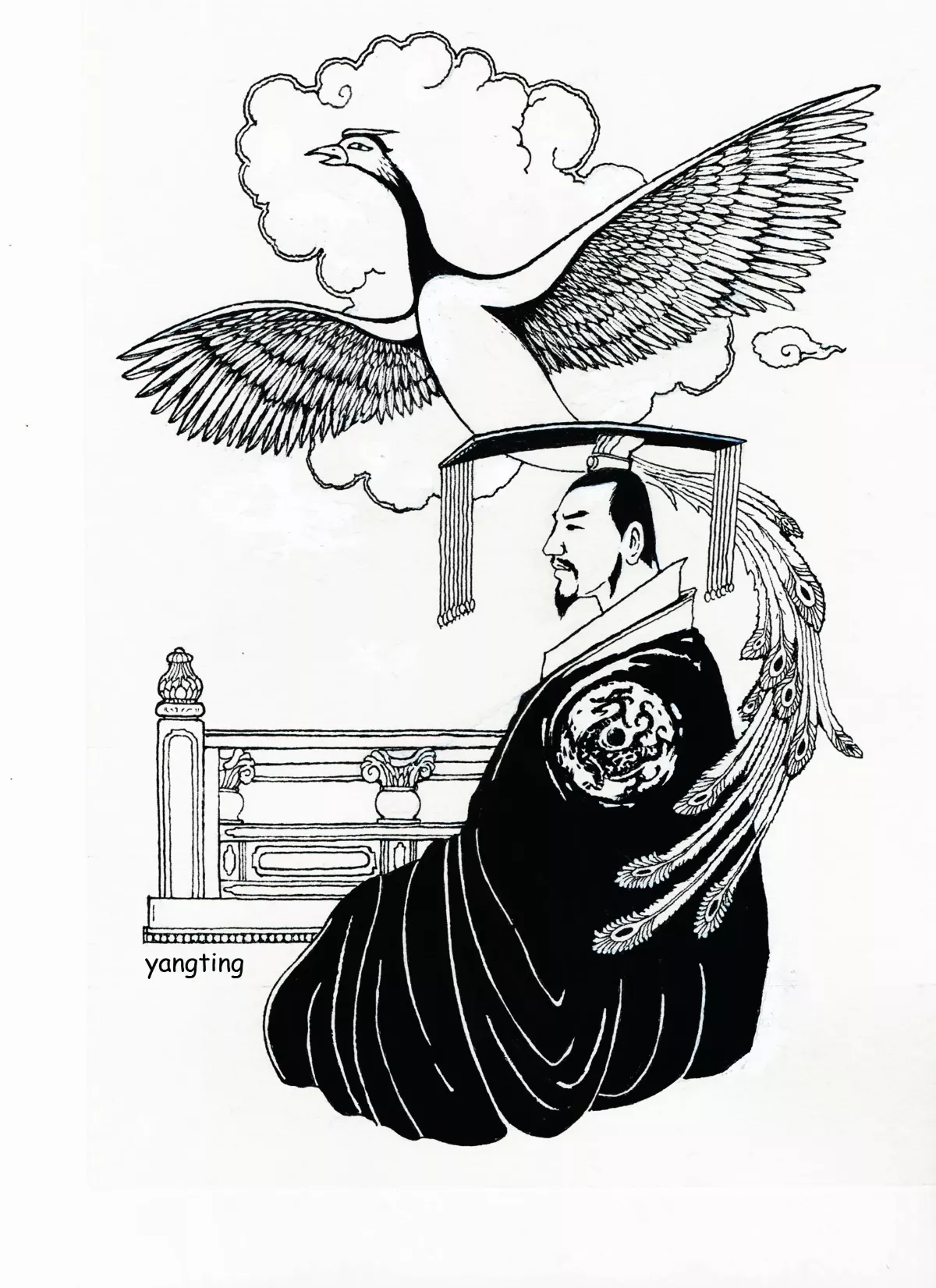

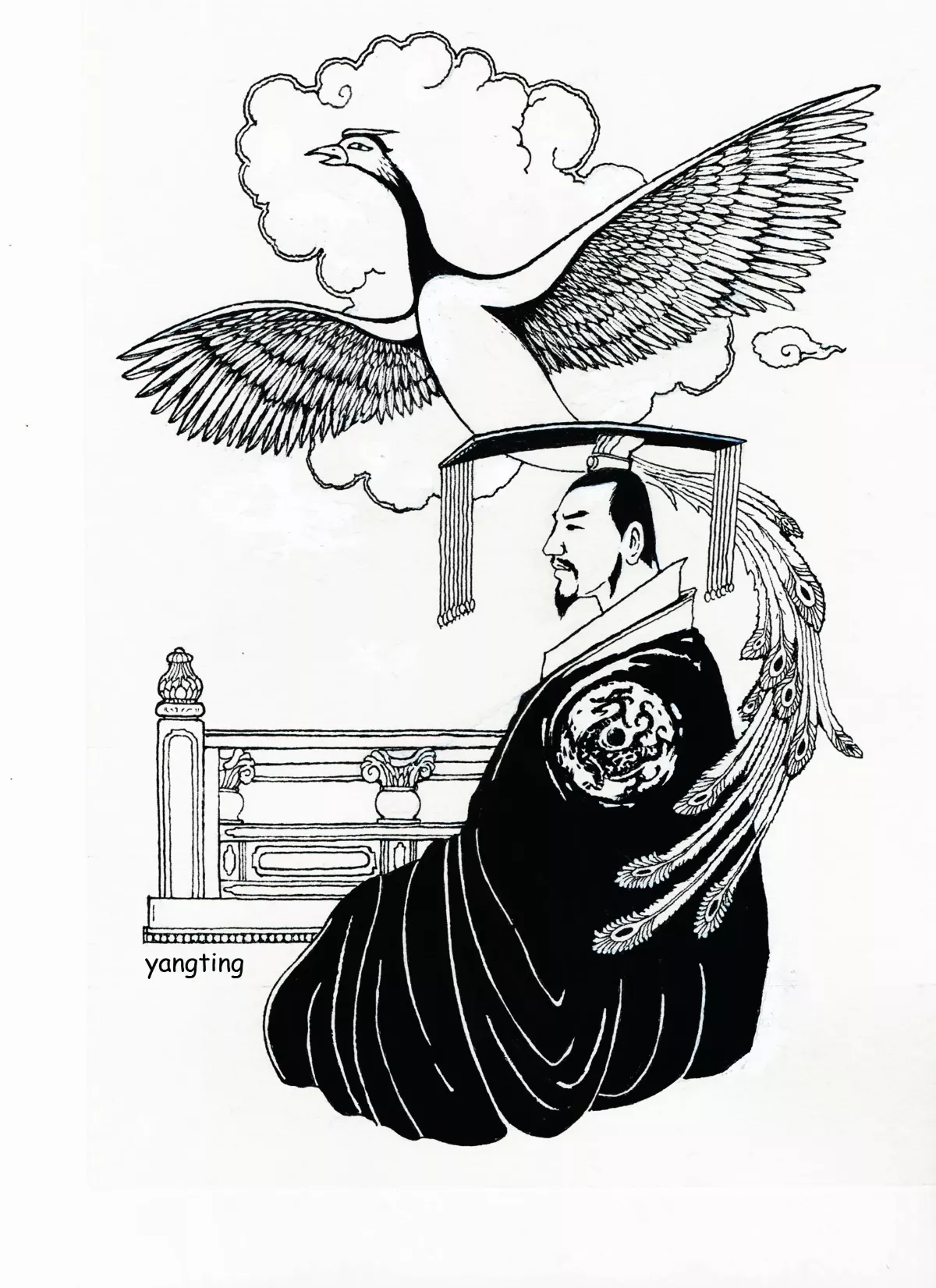

【成語.故事】一鳴驚人

THE MERIT TIMES

文/嚴崑晉

34

34觀看次

圖/泱汀

文/嚴崑晉戰國時代,齊國第四代國君齊威王,自從桂陵之戰取得勝利後,依仗國勢強大,漸漸的貪圖玩樂,不理政務。齊威王六年,魯國攻下陽關;韓、趙、魏聯手侵入博陵。七年,衛國攻取薛城;九年,趙國占領甄城。但是,齊威王仍沉湎於酒色淫樂,常作長夜之飲,無心處理政事。滿朝文武百官憂心忡忡,想勸諫威王及時振作,可是威王不但不聽,還時常重罰進諫的大臣。有的大臣見國君昏庸荒淫,也怠工腐化,貪汙舞弊,致使經濟衰退,人民困苦,國家危在旦夕。淳于髡,黃縣人(今山東省龍口市人),戰國時代齊國政治家、思想家。據《史記.滑稽列傳》記載,淳于髡是「齊之贅婿」。所謂「贅婿」是源自春秋時代齊國的風俗,因家中長女必須主持祭祀,不能出嫁,只能招婿入門,在當時如果不是貧窮困苦,一般男子不會入贅。由此說明淳于髡出身於社會之底層。而且,他「身長不滿七尺」,當時的一尺相當於現在的二十三公分,可見身材矮小。但是,他「滑稽多辯」,即詼諧有趣,善於辯論,應對得體。所以,「數使諸侯,未嘗屈辱」,齊威王多次派他以特使身分,出使各國,不曾遭受委屈侮辱,而完成使命。因此,齊威王拜他為政卿大夫,加上他博聞強記,智慧超群,日後成為稷下學宮(當時最高的學術機構)最具影響力的學者之一。在齊國危亡只在朝夕之間,左右無人敢諫諍的時候,淳于髡知道齊威王喜歡隱語(即謎語),便用隱語來勸說威王:「國中有大鳥,止於王庭,三年不蜚又不鳴,不知此鳥何也?」意思即將威王比作大鳥,並問威王棲息在君王宮廷中的大鳥,為什麼三年來不飛又不鳴叫?齊威王一聽就明白淳于髡是在諷刺自已,於是回答說:「此鳥不飛則已,一飛沖天;不鳴則已,一鳴驚人。」這鳥不飛則罷,一飛就直衝雲霄;不鳴則罷,一鳴叫就震驚世人。經過這番對話之後,齊威王大力整頓國政,召見諸縣的令長七十二人,獎賞一人,處死一人,重振軍容,整兵出戰。那些入侵的諸侯國知道後,十分驚慌恐慌,紛紛歸還侵占的土地。從此,齊威王的威名震世長達三十六年。我們常聽見的成語「一鳴驚人」,源自於這個故事,比喻平時無聲無息、默默無聞的人,一旦發揮才能,便能取得優異的成績而令人驚訝、佩服。

圖/泱汀

文/嚴崑晉戰國時代,齊國第四代國君齊威王,自從桂陵之戰取得勝利後,依仗國勢強大,漸漸的貪圖玩樂,不理政務。齊威王六年,魯國攻下陽關;韓、趙、魏聯手侵入博陵。七年,衛國攻取薛城;九年,趙國占領甄城。但是,齊威王仍沉湎於酒色淫樂,常作長夜之飲,無心處理政事。滿朝文武百官憂心忡忡,想勸諫威王及時振作,可是威王不但不聽,還時常重罰進諫的大臣。有的大臣見國君昏庸荒淫,也怠工腐化,貪汙舞弊,致使經濟衰退,人民困苦,國家危在旦夕。淳于髡,黃縣人(今山東省龍口市人),戰國時代齊國政治家、思想家。據《史記.滑稽列傳》記載,淳于髡是「齊之贅婿」。所謂「贅婿」是源自春秋時代齊國的風俗,因家中長女必須主持祭祀,不能出嫁,只能招婿入門,在當時如果不是貧窮困苦,一般男子不會入贅。由此說明淳于髡出身於社會之底層。而且,他「身長不滿七尺」,當時的一尺相當於現在的二十三公分,可見身材矮小。但是,他「滑稽多辯」,即詼諧有趣,善於辯論,應對得體。所以,「數使諸侯,未嘗屈辱」,齊威王多次派他以特使身分,出使各國,不曾遭受委屈侮辱,而完成使命。因此,齊威王拜他為政卿大夫,加上他博聞強記,智慧超群,日後成為稷下學宮(當時最高的學術機構)最具影響力的學者之一。在齊國危亡只在朝夕之間,左右無人敢諫諍的時候,淳于髡知道齊威王喜歡隱語(即謎語),便用隱語來勸說威王:「國中有大鳥,止於王庭,三年不蜚又不鳴,不知此鳥何也?」意思即將威王比作大鳥,並問威王棲息在君王宮廷中的大鳥,為什麼三年來不飛又不鳴叫?齊威王一聽就明白淳于髡是在諷刺自已,於是回答說:「此鳥不飛則已,一飛沖天;不鳴則已,一鳴驚人。」這鳥不飛則罷,一飛就直衝雲霄;不鳴則罷,一鳴叫就震驚世人。經過這番對話之後,齊威王大力整頓國政,召見諸縣的令長七十二人,獎賞一人,處死一人,重振軍容,整兵出戰。那些入侵的諸侯國知道後,十分驚慌恐慌,紛紛歸還侵占的土地。從此,齊威王的威名震世長達三十六年。我們常聽見的成語「一鳴驚人」,源自於這個故事,比喻平時無聲無息、默默無聞的人,一旦發揮才能,便能取得優異的成績而令人驚訝、佩服。

加人間福報LINE好友