做好事,說好話,存好心

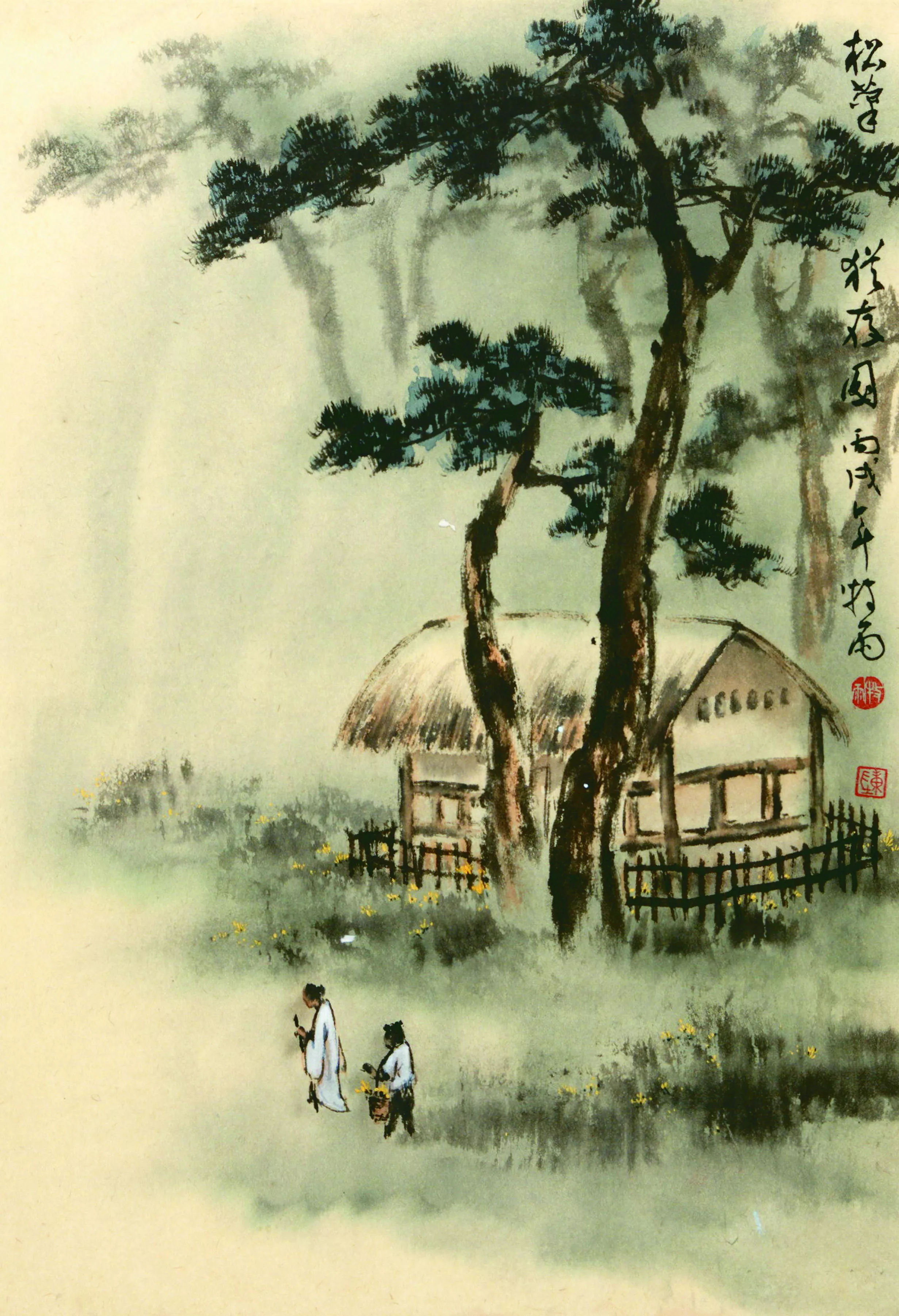

【遊藝筆記】 松菊猶存

THE MERIT TIMES

文/陳牧雨

37

37觀看次

圖/陳牧雨

文/陳牧雨東晉安帝義熙元年(四○五),陶淵明辭去做了八十多天的彭澤令回到家鄉。算一算,從他二十九歲離鄉出仕轉瞬已經十三年。他將這種辭官歸田的暢快心情,寫成了〈歸去來兮辭〉。辭中這樣描述他重回離開十三年的家鄉:「……乃瞻衡宇,載欣載奔。僮僕歡迎,稚子候門。三徑就荒,松菊猶存。」疏於耕耘的故園已是一片荒蕪,只有不畏霜寒的松菊依然生意盎然。於是,陶淵明在家園四周遍植菊花,開始過著「採菊東籬下,悠然見南山」優閒恬適的隱居生活。所謂「三徑」,典出晉代趙岐《三輔決錄》卷一,趙文中記載:「漢蔣詡辭官不仕,隱於杜陵,閉門不出,舍中竹下三徑,只有羊仲與求仲出入。」此後文人以「三徑」為隱士居處的代稱。而陶淵明的愛菊種菊,無意之間,也將菊花推進了中國文化舞台,如同「三徑」一般,成了隱士的圖騰與代名詞。松菊之中,松樹四季長青,自有堅忍的特性與不畏霜雪與風寒的精神,歷代文人多引為自勵。而菊花只開於霜寒的秋季,在萬物蕭索之際,獨自開放於田園花圃,這種歲晚才開,不同於桃李在春季百花齊放時的妖嬈,所以也有「晚節」的稱號。宋代韓琦〈九日水閣〉一詩有句:「雖慚老圃秋容淡,且看黃花晚節香。」雖無「菊」字,黃花當然意指菊花。台灣近代書法名家曹容先生,名中有「容」一字,因此引用了此句,以「秋圃」為字,「淡廬」為軒室名。唐代元稹有〈菊花〉詩:「秋叢繞捨似陶家,遍繞籬邊日漸斜。不是花中偏愛菊,此花開盡更無花。」直接道出了文人愛菊的原由。秋冬之際,能開的花自不如春夏繁盛,因此秋圃中百花都凋殘了,唯有籬邊瘦弱的黃菊,在寒風中堅強地綻放著。如此堅毅的精神著實令人敬佩,然而說「此花開盡更無花」似乎也不盡然。若仔細觀察,秋冬中顏色鮮豔的植物或花朵雖不如春夏,但細數起來仍然不少。比如被杜牧形容成「霜葉紅於二月花」的楓樹,暈染了整個秋季的山頭;銀杏的葉子,也因秋霜而轉成鮮豔的金黃,跟楓樹有著明暗的強烈對比;而院子裡的「雁來紅」,也在秋季換了鮮紅的新妝。如果認為這些不過是賞葉的植物,那我們就來說說秋冬綻放的花朵吧!比如木芙蓉,就是秋天開花的植物。木芙蓉是一日花,每朵花只開一天,而且花色一日三變,早上開時花色純白,中午轉為粉紅,到黃昏成了大紅之後就枯萎了。因此有人形容花色的三變有如喝酒的美人,所以又被稱為「醉芙蓉」。一日花有個特色,花苞很多,因此每天都有新鮮的花可欣賞。到了冬季,還有山茶花等著霜雪的到來。山茶花色深紅,下雪時豔紅上覆著潔白的冰雪,如此彩度的對比,在寒冬裡更為醒目與美麗。接著一歲將盡,還有聖誕紅等著吸引你的目光,另外紅柿也等著在寒冬裡結果。看來,秋冬的大自然也不盡是一派蕭瑟清寂的景象。不過菊花的特別在於瘦弱的外型,卻仍然在寒霜之中繁盛,則更令人愛憐。李清照曾說:「簾卷西風,人比黃花瘦。」與花比瘦,自是因為花瘦。我曾在秋季拜訪過黃龍,進風景區時看見門口有一大片罩著冰雪的寒菊。我自遊覽區出來的時候,菊花上冰雪已經融化,花瓣卻絲毫未損。看來,菊花「傲霜」的盛名可不是浪得的。

圖/陳牧雨

文/陳牧雨東晉安帝義熙元年(四○五),陶淵明辭去做了八十多天的彭澤令回到家鄉。算一算,從他二十九歲離鄉出仕轉瞬已經十三年。他將這種辭官歸田的暢快心情,寫成了〈歸去來兮辭〉。辭中這樣描述他重回離開十三年的家鄉:「……乃瞻衡宇,載欣載奔。僮僕歡迎,稚子候門。三徑就荒,松菊猶存。」疏於耕耘的故園已是一片荒蕪,只有不畏霜寒的松菊依然生意盎然。於是,陶淵明在家園四周遍植菊花,開始過著「採菊東籬下,悠然見南山」優閒恬適的隱居生活。所謂「三徑」,典出晉代趙岐《三輔決錄》卷一,趙文中記載:「漢蔣詡辭官不仕,隱於杜陵,閉門不出,舍中竹下三徑,只有羊仲與求仲出入。」此後文人以「三徑」為隱士居處的代稱。而陶淵明的愛菊種菊,無意之間,也將菊花推進了中國文化舞台,如同「三徑」一般,成了隱士的圖騰與代名詞。松菊之中,松樹四季長青,自有堅忍的特性與不畏霜雪與風寒的精神,歷代文人多引為自勵。而菊花只開於霜寒的秋季,在萬物蕭索之際,獨自開放於田園花圃,這種歲晚才開,不同於桃李在春季百花齊放時的妖嬈,所以也有「晚節」的稱號。宋代韓琦〈九日水閣〉一詩有句:「雖慚老圃秋容淡,且看黃花晚節香。」雖無「菊」字,黃花當然意指菊花。台灣近代書法名家曹容先生,名中有「容」一字,因此引用了此句,以「秋圃」為字,「淡廬」為軒室名。唐代元稹有〈菊花〉詩:「秋叢繞捨似陶家,遍繞籬邊日漸斜。不是花中偏愛菊,此花開盡更無花。」直接道出了文人愛菊的原由。秋冬之際,能開的花自不如春夏繁盛,因此秋圃中百花都凋殘了,唯有籬邊瘦弱的黃菊,在寒風中堅強地綻放著。如此堅毅的精神著實令人敬佩,然而說「此花開盡更無花」似乎也不盡然。若仔細觀察,秋冬中顏色鮮豔的植物或花朵雖不如春夏,但細數起來仍然不少。比如被杜牧形容成「霜葉紅於二月花」的楓樹,暈染了整個秋季的山頭;銀杏的葉子,也因秋霜而轉成鮮豔的金黃,跟楓樹有著明暗的強烈對比;而院子裡的「雁來紅」,也在秋季換了鮮紅的新妝。如果認為這些不過是賞葉的植物,那我們就來說說秋冬綻放的花朵吧!比如木芙蓉,就是秋天開花的植物。木芙蓉是一日花,每朵花只開一天,而且花色一日三變,早上開時花色純白,中午轉為粉紅,到黃昏成了大紅之後就枯萎了。因此有人形容花色的三變有如喝酒的美人,所以又被稱為「醉芙蓉」。一日花有個特色,花苞很多,因此每天都有新鮮的花可欣賞。到了冬季,還有山茶花等著霜雪的到來。山茶花色深紅,下雪時豔紅上覆著潔白的冰雪,如此彩度的對比,在寒冬裡更為醒目與美麗。接著一歲將盡,還有聖誕紅等著吸引你的目光,另外紅柿也等著在寒冬裡結果。看來,秋冬的大自然也不盡是一派蕭瑟清寂的景象。不過菊花的特別在於瘦弱的外型,卻仍然在寒霜之中繁盛,則更令人愛憐。李清照曾說:「簾卷西風,人比黃花瘦。」與花比瘦,自是因為花瘦。我曾在秋季拜訪過黃龍,進風景區時看見門口有一大片罩著冰雪的寒菊。我自遊覽區出來的時候,菊花上冰雪已經融化,花瓣卻絲毫未損。看來,菊花「傲霜」的盛名可不是浪得的。

加人間福報LINE好友