【民俗資產】暖暖安德宮:碑林、軟身媽祖與海員木雕

文/瑞奇

據清領時期姚瑩之《東槎紀略‧台北道里記〉所載:「再北過五堵、七堵、八堵,凡十里至暖暖,地在兩山之中,俯臨深溪,有艋舺小舟,土人山中伐木作薪炭、枋料,載往艋舺。鋪民六、七家,皆編籬葺屮(音「徹」),甚湫隘;每歲鎮(台灣鎮總兵,正二品武官)道(台灣兵備道,正四品文官)北巡,及欽使(銜皇命之欽差大臣)所經,皆宿于此。」描述每年文武高官或欽命大臣出巡,皆會於今基隆暖暖暫宿後接續北巡。

連橫《台灣通史‧清代台灣水陸汛防表》亦載有「暖暖塘:歸三爪仔汛分防,設兵十」、「設弁駐兵謂之汛,撥兵分守謂之塘。汛防之設,所以保地方,而塘兵並以傳軍書,是為綠營之制」。加以暖暖安德宮正殿外石雕龍柱或對聯上,亦刻有前監察院院長于右任、前行政院副院長賈景德、何應欽將軍、白崇禧將軍等人署名,可見往昔應為兵家重地。

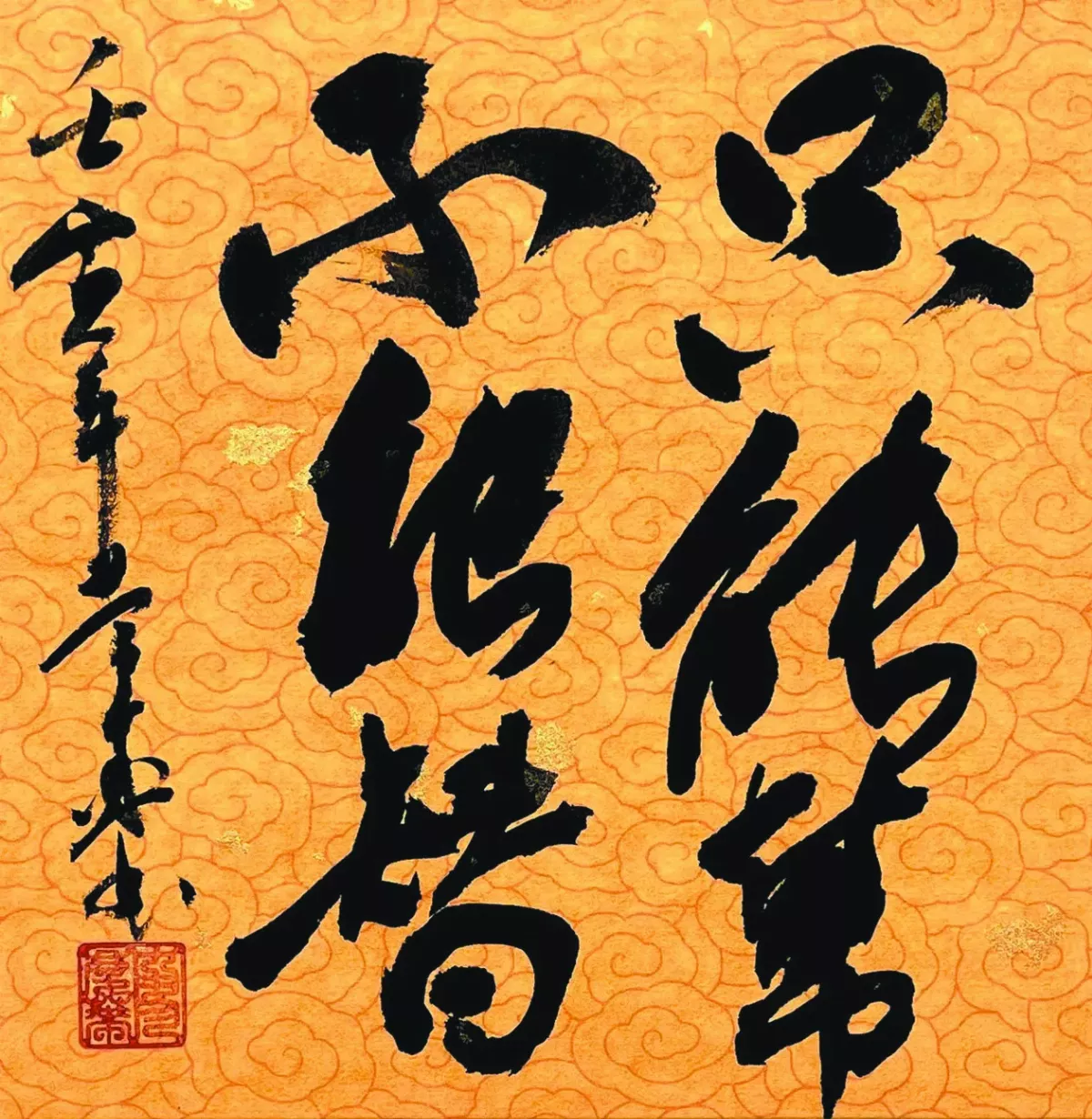

安德宮坐落於暖暖老街底,鄰近基隆河、台鐵東部幹線鐵道與暖暖站,始建於清嘉慶六年(一八○一),迄今已有二百餘年之久。廟前十片篆刻組成之碑林,尤以「武魁」二字最為醒目;所謂武魁,乃為武舉第一人。碑林刊刻清代武魁王廷理、台灣水彩畫先驅倪蔣懷等人作品,雖為日後重建於廟前,仍為其顯著特色之一。

安德宮原列一九七九年內政部暫定古蹟之冊,然一九八二年《文化資產保存法》實施後,於一九八五年解除列管。剔除列管緣由為「已改建」,因廟身歷經清代咸豐、光緒年間與一九九六年改建後,已非當年格局。

安德宮現今建築格局為一進五開間,左右兩側設有鐘樓與鼓樓,主祀天上聖母,陪祀清水祖師、保儀大夫等神尊。入正殿可見神龕三進依序祀有「三媽」、「二媽」與「大媽」之媽祖神像,其中二媽為少見之軟身媽祖神像(神像關節可活動)。神龕雕刻面積甚廣且相當精美,前方供桌兩側木雕面積大小如門板,亦堪稱一絕。

正殿屋頂梁柱中央,刻有「憨番擔柴」(貌似海員抬大杉、海員頂梁柱)之木雕,或與荷蘭統治、一八八四年基隆「西仔反戰役」(清法戰爭)有關;只不過現已被官員贈匾遮蔽而難以得見,且廟方管理單位似擔心觸及「種族歧視」,不再提及該木雕創作。