【寶島踏查】非典型的劉銘傳隧道

文/林堯

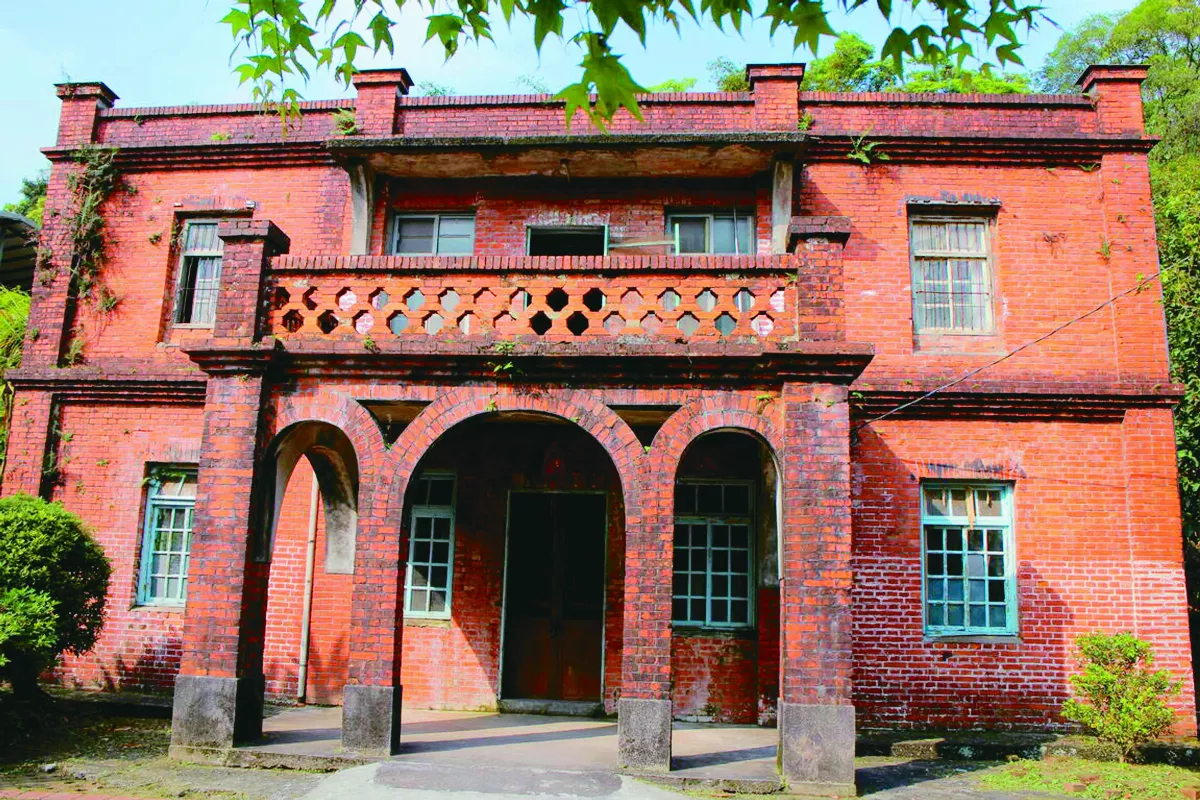

劉銘傳隧道位在基隆安樂區的獅球嶺,因此舊稱獅球嶺隧道,是台灣第一座鐵路專用隧道,也是目前僅存的清代鐵路隧道。我在基隆出生成長,劉銘傳隧道也在老家不遠處,卻一直與它緣慳一面。直到今年四月開放一般民眾自由參觀,才終於一睹它的廬山真面目。

清光緒十三年(1887),首任巡撫劉銘傳奏准興建從基隆港經台北到新竹的一段鐵路,以便能和當年台灣設省密切配合,一來有利於海防,二來能繁榮經濟。隔年春天,台北府到基隆段開工,途中經過的獅球嶺山勢高聳,土質結構複雜,開鑿相當不易,獅球嶺隧道費時三十個月,到光緒十六年八月才鑿通。

我們從北口進入隧道,可以看到極高的洞口是由堅硬的天然岩層構成,至於隧道南段則是潮濕的軟土地質,因此總長兩百三十五公尺的隧道得分成七段,分別以紅磚、觀音山石等不同材質交錯構築、堆砌而成。

當時隧道南北兩側同時動工,由於定位不準確,挖到中間才發現兩端高度相差竟達四公尺,必須修改才能銜接。現在隧道北口仍可看到修改痕跡,洞內岩壁頂比石拱高出數尺之多,足見百年前施工的艱辛。因為這樣,走在其中,就會發現獅球嶺隧道竟是寬、窄、高、低不一,材料構造不同的組合,是一條非典型隧道,相當奇特。

日據時期,為改善這些缺點,在獅球嶺隧道東方一公里處興建竹仔寮隧道,於一八九八年完工,獅球嶺隧道就此停用,不久改為公路隧道。後來為了避免和附近獅球嶺砲台混淆,改名為劉銘傳隧道。

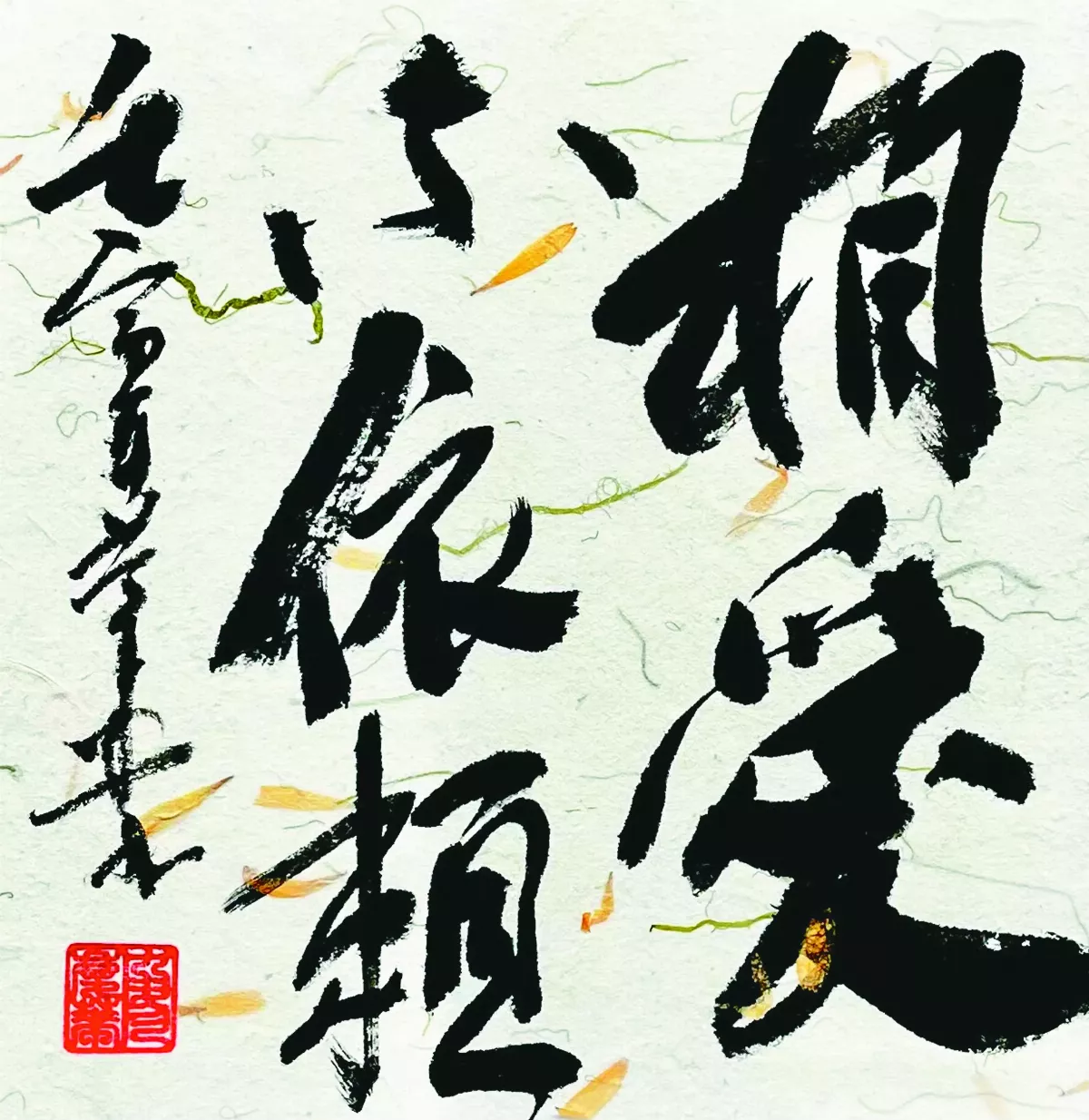

一九八五年,劉銘傳隧道經內政部公告為第三級古蹟,進行修復後,曾在二○○三年開放參觀。二○○九年,因隧道內排水不良,部分坍方,在安全考量下再度封閉、整修,今年才以全新風貌開放。由於封閉多年無人活動,隧道內生態相當豐富,除有鳥類棲息,更有台灣特有的台灣葉鼻蝠倒掛休憩。走出南口,可清晰看見紅磚砌成的拱圈上,有劉銘傳親題的「曠宇天開」匾額一幅。再步行約二十公尺樹木參天的步道後,就被一座高牆擋路,因前方至今仍是軍管區,遊客得原路折返。

走入沁涼隧道,聽著滴答水聲,一面感受前人建設鐵路的艱辛,一面體會它承載的歷史記憶和人文價值,當可理解,劉銘傳隧道不僅是台灣鐵路建設史上的里程碑,也為台灣近代化交通運輸的發展留下重要一頁。