【星雲大師全集118】隨堂開示錄 641 隨堂開示錄─教育講習 17 信仰的宗要是什麼 5-2

字級

隨堂開示錄─教育講習 17

信仰的宗要是什麼 5-2

為連雲港、無錫及南京等地信眾開示

時間:2010年5月25日

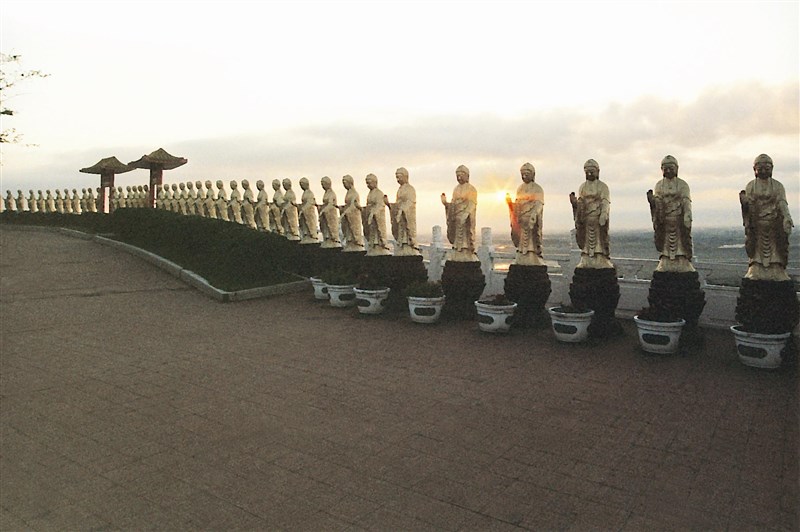

地點:佛光祖庭宜興大覺寺西館

談信仰佛教

信仰佛教並不盲目。對於一般民間信佛,只強調求佛、拜佛、學佛,我更進一步提倡「行佛」的重要,要實踐佛法。佛陀慈悲,我也要慈悲;佛陀有智慧,我也要悟道;佛陀能夠超越,我慢慢地也要超越、自在;佛陀明心見性,我也要慢慢地明心見性,知道人生從何來,死往何去?對於人我之間的關係,也要清楚明白。可見信仰佛教一點都沒有神化。

有人擔心,信仰佛教以後,假如因為某種原因,不得不放棄信仰,或者改信其他宗教,是否有罪過?不會有罪過,佛祖也不會懲罰你。因為信教自由,而且不論信仰任何宗教,相信自己最重要。當然改變信仰,在做人的道理上是有缺失,但是沒有罪過。

皈依三寶,是成為正信佛教徒的第一課。佛、法、僧,是佛教的中心,如寶鼎之三足,故佛教稱之為「三寶」。世間的金銀財寶、各種貨幣、股票、有價證券都是寶,但它只能解決物質生活的問題。有錢可以買到醫藥,但買不到健康;有錢可以買到床鋪,但買不到睡眠;有錢可以買到魚肉,但買不到食欲;有錢可以買化妝品,打扮得很漂亮,但買不到氣質。有錢可以買很多書籍、文具,但買不到聰明。意思說,金錢不是萬能的。

信仰,就是追求世間的物質、金錢以外的一些東西。我們信仰佛教,可以追求到比金錢更重要的 ──健康、人緣、滿足、平安、歡喜、快樂,甚至永恆不死的生命。

八十四年前,我出生在江蘇揚州一個貧窮的家庭,日食三餐已形困難,更遑論上學讀書。幸好我十二歲出家,在寺廟裡學習做人、學佛,慢慢對人生有所了解,也有自己的想法,逐漸形成人生觀,乃至後來建立人間佛教的思想。從中,我體會到學歷在佛門裡不是最重要,有錢人可以讀到碩士、博士學位,然而佛門講究的是悟道,開悟的人生更富有。悟道的人,會比博士、碩士更懂得人世間。

談受持五戒

佛教的戒律,有五戒、八關齋戒、沙彌(尼)戒、比丘(尼)戒,層次很多,等於法律裡分刑法、民法等,主要是訂立規章制度。假如各位要信仰佛教、健全自我,起碼要受持五戒。

聽到戒律,大家不要害怕,也不要以為信仰佛教,就必須這樣不行、那樣不能。且看牢獄裡的犯人,都是因為犯戒,尤其是犯了「殺、盜、淫、妄、酒」五戒,才被囚禁的。試想,難道你不受戒,就可以殺人、偷竊、邪淫、破壞倫理、造謠、妄語、毀謗他人、抽菸、酗酒、吸毒嗎?都不能的。

然而受戒以後,大家也會擔心,萬一犯戒怎麼辦?在此必須強調,即使犯戒,也要受戒。比方說,五戒中的「不殺生戒」,主要是指不殺人,一般人不會殺人,因此不殺生戒很容易守持。另外,不殺生也包括不能自殺,自殺是有罪的,生命不只是由我們每個人自己作主,更是由父母生養、社會國家培養、大眾認同,因此每個人都有義務好好地活下去,怎麼能輕易地結束生命?因此,殺人、自殺,都有罪過。

大家不會殺人,也不會自殺,但打死老鼠、蟑螂、蚊子、蒼蠅、螞蟻是常有的事,不過這跟殺人不一樣,殺人的罪過很重,所犯的罪稱「波羅夷」;殺死老鼠、蟑螂的罪過比較輕,稱「突吉羅」,可以透過懺悔滅罪。舉例來說,有一種情況,是我沒受戒,看到一隻老鼠,毫不猶豫地用鞋子把牠打死,還自鳴得意,甚至興致勃勃地要打死另外一隻;另一種情況,是我不小心打死一隻老鼠,不過因為我受過戒,所以心裡覺得愧疚。相比之下,兩者的罪就不一樣了。即便是世間的法律,在法官面前,蓄意與無意的罪行,判刑也不一樣。所以,寧可犯戒,也要受戒。

守戒的益處

很多人只想求神明保佑他長壽、發財、家庭和諧。其實都不必求,只要持守戒律,比方不殺生,還能尊重生命,如此不求長壽也會長壽;不偷盜,還能喜捨、為人服務、給人幫忙,如此不求財富也會富有。不必求神明保佑家庭和諧,只要不邪淫,還尊重人家、成就人家,家庭自然會和諧。不說謊,還尊重、讚美人家、說人家的好話,好名譽自然不脛而走。不酗酒、不吸毒、不亂吃,自然會精神奕奕、身體健康。所謂「平時不做虧心事,夜半不怕鬼敲門」,只要你做的都是好事,還需要怕什麼壞事?可見得受持五戒的利益很多,而且戒不是悲觀的、約束的,反而是積極的、自由的。

基本上,如果選擇信仰佛教,信佛、皈依三寶是第一課,受持五戒是第二課,實踐慈悲、參禪悟道等等,就是後續的課程了。簡單來說,皈依三寶就是民主,因為人人是佛,眾生皆有佛性;受持五戒就是自由,不犯罪、不侵犯,才能獲得真正的自由。所以三皈五戒,就是自由、民主的意思。(待續)